الشيخ صادق.. أسرع الدفعة الأولى رحيلاً قراءة في الدور الاجتماعي لما بعد عام 1400

كتب: حبيب محمود

ما زلنا في مرحلة اضطرابات المراهقة؛ حين انتبهنا إلى وجود 5 طلّاب عِلْمٍ في البلدة. عرفنا كلّاً منهم بصفة “الشيخ”.

كانوا “شيوخاً” بلا “عمائم” وقتها. يرتدي كلٌّ منهم الجُبّة “الگَبا” والعباءة “البشت”، ويضع على رأسه “غطرة” بيضاء فقط. وهذه الهيئة لم تكن تختلف عن هيئة “الملالي” الموجودين في البلدة..

بيد أن الشبّان الخمسة اكتسبوا صفة “شيخ”، وكانوا يمثّلون “الدفعة الأولى” من “شيوخ” ما بعد 1400هـ، وقد ظهروا بعد مضيّ قرابة 15 سنة على رحيل الشيخ حسين القديحي (1303 ـ 1387هـ)، وخلوّ البلدة من أي رجل يحمل صفة “شيخ” ذي نشاط وحركة ودور في الشارع، إلا إذا استثنينا الشيخ جعفر آل طعان الذي مرَّت حياته كريمة على البلدة، وتوفي سنة 1395 (1)..!

الشيخ حسين القديحي

من بين الشبّان الخمسة؛ ثلاثة من أسرة “آل طعان” التي تعود أصولها إلى أرخبيل البحرين، وعلَمُها الألمع هو الشيخ أحمد آل طعان (1250 ـ 1315)، وهو أحد دُعاة الأصولية الفقهية مقابل الأخبارية الفقهية في الإقليم الشيعي الخليجي. وقد تقسّمت حياته بين القطيف والبحرين حتى وفاته ودفنه في البحرين. لكنّ شطراً من ذريته استمرّ في القطيف، وتحديداً في القديح.

لذلك بدا مشهد “ابتعاث” ثلاثة من “آل طعان” إلى النجف، سعياً لبناء امتداد للأسرة العلمية المعروفة. والشبّان الثلاثة هم: الشيخ عبدالعظيم بن أحمد (يُعرف بـ “حميد”) بن محمد بن الشيخ محمد صالح بن الشيخ أحمد آل طعان، وشقيقه الشيخ محمد، وابن عمّهما الشيخ مصطفى بن أحمد بن صالح بن الشيخ محمد صالح آل طعان.

الشاب الرابع؛ هو الشيخ مهدي العوازم الذي دعمته أسرته لتحقيق هدفٍ نوعيٍّ جديد عليها.

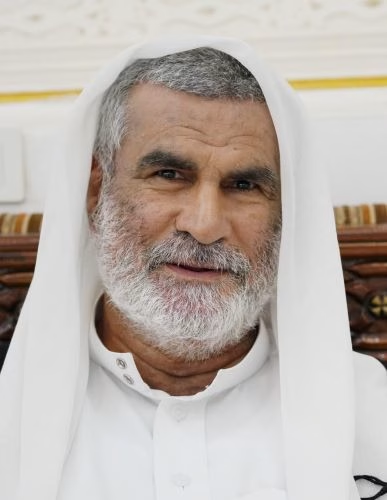

الشيخ صادق في مجلس منزل والده سنة 1988

أما الشاب الخامس؛ فهو الشيخ صادق بن الملا حسن المُقيلي الذي مثّل إرساله إلى النجف، بعد عام 1398هـ، إشارة إلى طموحٍ أبويّ تكررت نسخته في القطيف.

والده كان خطيباً ومعلماً محترماً في البلدة، لكنّ نمط حياته ووضعه المعيشي؛ لم يسمحا له بالتفرُّغ لطلب العلم “الحوزوي”، خاصة على طريقة الذاهبين إلى النجف أو قم. ولذلك ركّز جهده على الخطابة وتعليم “الكُتّاب” في منزله، تحصيلاً للرزق وتأميناً لكفاف العيش.

الملا حسن المقيلي

وحين شبّ أبناؤه؛ وجد الملا حسن في ابنه مشروع “طالب علم حوزوي”، يُحقّق ما لم يتمكن هو من تحقيقه بنفسه. وهكذا دفع به إلى بعض الطلبة ـ في القطيف ـ ليعلّموه “المقدمات”(2)، قبل أن يدفع به إلى السفر صوب العراق، ويُقيم في النجف، ويبدأ تحصيله في بعض حوزاتها.

السيد سعيد الخباز

صلاة الجماعة

كنّا للتوّ ننتبه إلى نشاط المساجد، وصلاة الجماعة، والدرس الفقهي بعد صلاة المغرب. ولم نكن نعرف متى سافر “الشيوخ” إلى تحصيل العلم، ولا متى عادوا تحديداً. لم يكد يطلُّ عام 1403؛ إلا والناس يتحدثون عنهم، ويأتمّون بمن أمّ جماعة منهم.

صلى الشيخ صادق في مسجد السدرة، فيما اختار الشيخ عبدالعظيم مسجد العباس.

عرفنا أنهم عادوا ليكملوا دوراً سبق لشخصية من خارج البلدة أن بدأه. إنه السيد سعيد الخباز الذي بدأ صلاة الجماعة في مسجد الإمام علي، وأسس دروس فقه بعد صلاة المغرب، وبادر إلى نشر ثقافة فقهية حسّاسة جداً في تلك المرحلة، وصنع ما يمكن وصفه بـ “طوق فقهي” محافظ صارم جداً حول البلدة. إنني أشير إلى ما بعد أحداث 1400، ودخول منطقة الشرق الأوسط بداية أزماتها الشرقية.

الشيخ عبدالعظيم الشيخ

أفكار

كان الخوف الأساسي جادّاً من تسرب أفكار “حرَكية” أو “تنظيمية” إلى البلدة. يمكن القول إن بلدة القديح قد تكون الوحيدة بين مناطق القطيف التي بقيت محصّنة ـ بقوة ـ ضدّ تسرب مثل هذه الأفكار. وكان للمساجد دورٌ في ذلك، من دون أن يظهر للعلن أي خطاب سياسي، ومن دون ـ أيضاً ـ أن يُصطدم مع عواطف الناس في الإحساس بالأحداث.

بمعنى؛ إن التركيز الأساسي في الإرشاد الاجتماعي؛ أمسك بمسار واحدٍ فحسب، مسار التقليد الفقهي، وحصر النقاشات والمجادلات في هذا السياق فقط. وبعد “إرساء معايير” هذه الجزئية في الفهم لدى الناس؛ استمرّ طلّاب العلم في نشر فقه العبادات، إلى جانب تكريس التفاصيل العقَدية والتاريخية.

بطبيعة الحال؛ لم تكن بلدة القديح وحيدة في هذه الساحة، بل كانت جزءاً صغيراً من تيار محافظ إلى أقصى مدى في التعاطي مع الأحداث القريبة والبعيدة. كان هدف المشايخ المحافظين؛ هو النأي بجانب المجتمع عن المشكلات الأمنية ذات الصلة بالوضع الوطني. وبصراحةٍ لا تقبل المواربة؛ لم يكونوا يتواصلون مع الحكومة، ولا يصدر عنهم ما هو معادٍ لها. نشاطهم محصور في المساجد والحسينيات، وفي الحدود الخاصة بالتعبّد.

الشيخ محمد الشيخ

دورة اجتماعية

الآن؛ يمكنني وصف ذلك بأنه جزءٌ من نتاج مخاضٍ اجتماعي ديني سياسي في تلك الدورة الاجتماعية الحساسة لدينا في القطيف. إنها دورة بدأت بعد 1979م، وانتهت في 1991. بعد ثورة إيران، وبعد تحرير الكويت.

قبل 1979؛ كانت الأزمة الرئيسة في الشرق الأوسط؛ هي أزمة فلسطين. إنها الأزمة التي استتبعت سلسلة من أنواع الحراك السياسي اليساري والقومي، وحرّكت الشعوب العربية صوب ما بعد النكبة والنكسة وحرب أكتوبر، وصولاً إلى معضلة “كامب ديفيد”.

أما بعد 1979؛ فكانت الثورة في إيران شرارةً جديدة بين قطبي الصراع الدولي، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. الأولى فقدت شرطيّها الشاه، والثانية وجدت حليفاً ضدّ الرأسمالية الغربية. ولأن الأمور أشدّ تعقيداً من هذا التبسيط ـ والتسطيح ـ فإن نجاح الثورة؛ أيقظ آمال اليمين الإسلامويّ في المنطقة العربية.

خلاصة الخلاصة من عصير ذلك الدعك السياسي؛ هي نشوب حربٍ بين طهران وبغداد، وظهور موالين ومعادين، وتكبيد المنطقة العربية أحمالاً ثقيلة على شعوبها وكياناتها الوطنية.

وبوصفنا جزءاً من المنطقة؛ فإن من المؤكد أننا تأثرنا، سلباً وإيجاباً، واكتسبنا تجارب هائلة على امتداد عقد الثمانينيات كله.

الشيخ مهدي العوازم

ما العلاقة..؟

فما هي علاقة كل هذا بالشبّان الخمسة.. وبالشيخ صادق تحديداً..؟

عملياً لا أثر لعلاقة مباشرة ولا غير مباشرة، سوى أنهم كانوا جزءاً من صورة مهمّة عاشتها بلدة صغيرة، ضمن نطاق جغرافي أكبر. وحين بدأ نشاطهم الإرشادي؛ كانوا عائدين ـ اضطراراً ـ من مُهاجَرهم “العلمي”، النجف، بعد تفاقم الصراع بين العراق وإيران واندلاع الحرب.

وعلى نحوٍ من الأنحاء؛ يمكن وضعهم في سياق استقراء دورات اجتماعية عاشها مجتمع القطيف، منذ أواخر السبعينيات الميلادية. مجتمع القطيف جزءٌ من واقع وطني كبير، كما هو جزءٌ من واقع ثقافي ذي خصوصية واضحة.. ولا أقول واقع مذهبي.

ومن الطبيعي أن يتفاعل الواقعان، وينعكس هذا التفاعل على أفراد المجتمع، كما ينعكس ـ بالتأكيد ـ على طبيعة أداء المؤثرين من الشخصيات الدينية والاجتماعية، بطريقة أو بأخرى، وبحسب منبع كلِّ شخصيةٍ.

الشيخ مصطفى الشيخ

وعلى هذا؛ فإن كلّ شخص ذي طبيعة عامة في العمل الاجتماعي أو الثقافي؛ يمثّل جزءاً من الصورة العامة للمجتمع. قد يكبُر هذا الجزء، أو يصغُر، قد ينشط، أو يخمل، قد يستمر، أو يتراجع أو يختفي..

في النهاية؛ إنه جزء من الصورة الكُبرى.

الشيخ المقيلي الذي عاش معظم حياته في مسقط رأسه، بلدة القديح، جزءٌ له أثره في مجتمع بلدته. والبلدة التي “كانت” ريفية” خضراء؛ جزءٌ من مجتمع القطيف. والقطيف جزءٌ من المكون الوطني الأكبر.

وكلّ هذا التكوين؛ عاش ـ وعايش ـ دورات متعاقبة ومتخالفة، سُبقت بمرحلة بداية الطفرة وما قبل الصحوة، ثم دورة الصحوة، ثم دورة التسعينيات، ثم دورة ما بعد الألفية والإنترنت، ثم دورة الربيع العربي.

وراهناً؛ نعيش دورة الشرق الأوسط الجديد.

أين كان الشيخ عباس العنكي…؟

بُعيد نشر تقرير “الشيخ صادق.. أسرع الدفعة الأولى رحيلاً”؛ تلقّيتُ إشارات وتساؤلات وتصويبات من داخل القديح؛ تتحدث عن الشيخ عباس العنكي، ودوره ضمن “الدفعة الأولى” من طلبة العلم في البلدة بعد العام 1400هـ.

وما تأكد لي هو أن الشيخ العنكي كان ضمن الدفعة نفسها. والاستدراك جدير بطبيعة نزاهة الشهادة. بيد أنني على انتباه واضح إلى أن المرحلة التي اختلطنا فيها بـ “الطلبة”، ولاحقناهم في المجالس، وكثفوا من الجلسات والأحاديث المركزة على الشباب.. في تلك المرحلة؛ لم يكن الشيخ عباس العنكي، حفظه الله، موجوداً على نحو واضح، وعلى مظنّةٍ أدقّ؛ فإن حضور الشيخ في مجالس الشباب الصاعد، وقتها، لم يكن واضحاً بالنسبة لي في تلك الفترة.

——–

- بحسب الصديق حسين منصور الشيخ، وكذلك ضبط نسب الشيخ عبدالعظيم والشيخ محمد والشيخ مصطفى آل طعان.

- ذكر الشيخ منصور السلمان ـ في مقالة منشورة ـ أن الشيخ صادق، رحمه الله، درس مقدمات على يد السيد سعيد الخباز والشيخ كاظم الجشي.

الشيخ عباس العنكي حفظه الله وحفظ جميع العلماء. عاد إلى البلده متأخرا عن المجموعه

هو وان كان من الدفعه الأولى الا انه بقي في الحوزات الشريفه إلى ما يقرب من عام ١٤١٣

لذلك لم يكن متواجدا في الفتره التى تتحدث عنها

بعد أن عاد أم الناس في مسجد الإمام علي عليه

السلام وطرح بحوثه القيمه التي من وجهت نظري القاصره كانت من أعمق البحوث التي طرحت

وكان المسجد في ما بين ١٤١٣ إلى ما يقرب من ١٤٣٠ في اوج عطائه ببحوث العلامه العنكي الذي كان يقصده جمع من خارج البلده للاستفاده من علمه. حفظه الله وحفظ باقي العلماء