جُرف تويريت.. إنها اثنتا عشر عيناً مقاربة في ميثولوجيا دلمون والنبي موسى.. وموسى صاحب الخضر

كتب: عبد الخالق بن عبد الجليل الجنبي

إنها اثنتا عشرة عينا..

قالها فلّاحٌ آجَاْمِيٌّ مُسِنٌّ بكلِّ هُدوء وطمأنينة عندما رآني واقفاً عند إحدى عُيون جرف تويريت.

وعندما رفعتُ رأسي إليه مستفسراً، ومستزيداً..

ابتسم في وجهي ابتسامة خفيفة، وأردف قائلاً:

نعم يا ولدي هذه هي العُيون التي انفجرت عندما ضرب موسى الجبل بعصاه، وهذا هو الجبل الذي ضربه بالعصا، وأشار بيده إلى الجرف الذي تحدق به هذه العيون الاثنا عشر، وعندما سألته مستنكراً كيف تقول هذا، وموسى عاش في مصر وبلاد الشام، فما الذي أتى به إلى هنا؟ قال بشيء من الإصرار والجزم: هذا ما سمعته من آبائي وأجدادي.

كان ذلك في العام 1405 للهجرة، وهو العام الذي بدأتُ فيه مشواراً طالما استهواني قبل ذلك، ولكنني لم أكن أستطيع إليه سبيلا لعدم امتلاكي وسيلة النقل المناسبة لتحقيقه؛ كان هذا المشوار عبارة عن سعي دؤوب للوقوف على أكبر عدد من عُيون القطيف وقراها التاريخية، وتصويرها، وكان الفضل في تمكّني من ذلك يعود لأخي الأكبر أبي رائد عبد العزيز بن الحاج عبد الجليل الجنبي – رحمهما الله – حيث إنه أهداني في هذا العام سيارة جميلة، وكانت من نوع (كابرس)، وكان قبل ذلك قد أهداني كاميرا تصوير جيدة من نوع (كوداك)، فاكتمل لي ما كنت أتمناه لبداية مشواري التوثيقي لكل ما استطعت الوقوف عليه من عُيون القطيف بالصورة، وكان من ضمن رحلاتي رحلتي الأولى إلى واحة الآجام الفردوسية في العام ذاته.

كانت تلك أول زيارة لي إلى الآجام التي كنتُ قد قرأت عنها الشيء اليسير مما كتبه الأستاذ محمد سعيد المسلم – رحمه الله – عنها في كتابه (ساحل الذهب الأسود)، وكذلك ما كتبه الأستاذ حمد الجاسر – رحمه الله – في رسمها من معجمه الجغرافي للبلاد العربية السعودية، وللحقيقة لم تكن عيون الآجام فقط هي ما شدّني إليها؛ بل شدّني إليها شيءٌ آخر طالما كنت أسمع به من بعض أهلنا في القديح؛ الا وهو (قبر النبي اليسع)، وها هو التاريخ والآثار والعُيون والحُسْنُ والجَمَال تجتمع كلها في الآجام، فهل ثمّة إغراء أكثر من هذا، وهل من عذرٍ يمنعني عن الذهاب إليها؟، وعندي الآن “كامرةٌ وعَداءٌ عَلَنْدَى” مع الاعتذار لعمرو بن معدي كرب الزبيدي.

وعندها شددتُ الرّحال إليها، وكان ذلك في أحد الأيام المشرقة من فصل الشتاء، وعند وصولي إليها دلفتُ إلى وسط بيوتها، فسألتُ بعض أهلها عن القبر، فدلني عليه بلكنته الآجامية قائلا:

“امشي على طريقك، وعند نهايته خذ يسار، واسبل على طول، وما يردك إلا المقبرة، وبتشوف القبر في أوّلها”.

وبالفعل سرت على وصفه السهل، ووصلت إلى المقبرة، فدخلتها ووقفت على القبر، وقرأت الفاتحة، ودعوت الله بما تيسّر، ثم خرجتُ من المقبرة، وسرت نحو المسجد الذي تقع بقربه عينا بِدِّيْ، ولم أطل الوقوف عليهما؛ بل سرتُ على ذات الشارع المقيّر الذي جئت عليه، والذي لم يكن يوجد – حسب ما أتذكر – شارع مقيّرٌ غيره حينها، وبينما أنا أسير عليه أبصرت على يساري طريقاً جلداً يسير بين بساتين النخيل، وهو من الطرق التي تستهويني، فسلكته، وإذا به يوصلني إلى أرض فضاء تقع غربي بيوت البلدة وبساتينها مليئة بمسارات كثيرة لطرقٍ متعددة فيها، وكانت هذه الطرق مما تستهويني أيضاً، وأحبُّ استكشافها، وكانت لي عادة في السير على مثل هذه الطرقات المتفرعة والمتقاطعة دون هدي، وهي أنه إذا صادفني طريقان كنتُ أسلك الأيمن منهما (تيامنوا)، وهكذا كان سيري على تلك الطرق الجلدة، وكان أكثر ما أعجبني في هذه الطرق تلك الانحناءات أو الرَّبَوَاْت التي على شكل قِبَاْب، والتي كنت أستمتع باقتحامي لها بالسيارة صعوداً ونزولاً؛ خصوصاً وأنّ المعروف عن سيارات (الكابرس) أنها كانت مرنة في مثل هذا النوع من الطرق بحيث لا يشعر راكبها بأي إزعاج وهو يسير بها عليها، وفجأة وبينما كنت أسير على إحدى هذه الطرقات تراءت لي ربوةٌ ذات ارتفاع طفيف، فظننتها مثل سابقاتها اللاتي مررتُ بها أو مررن بي، وصمَدتُ نحوها كالفارس الذي يمتطي فرسه، ويستعد للقفز به فوق الحاجز؛ إلا انني عندما صعدتها فوجئتُ بوجود هوّة بعدها مربعة الشكل؛ مليئةٌ بالماء، فدعستُ على الكابح برجْليْ بكلّ قوّة، وبالكاد أوقفتُ السيارة قبل أن تسقط في تلك الهُوّة.

وبعد أن حَرَفتُ السيارة عنها، واسترددتُ رباطة جأشي نزلتُ منها لألقي نظرة على هذه الهوّة المليئة بالماء، وعندما وقفتُ عليها صحتُ يا الله .. إنه تَنُّوْر.

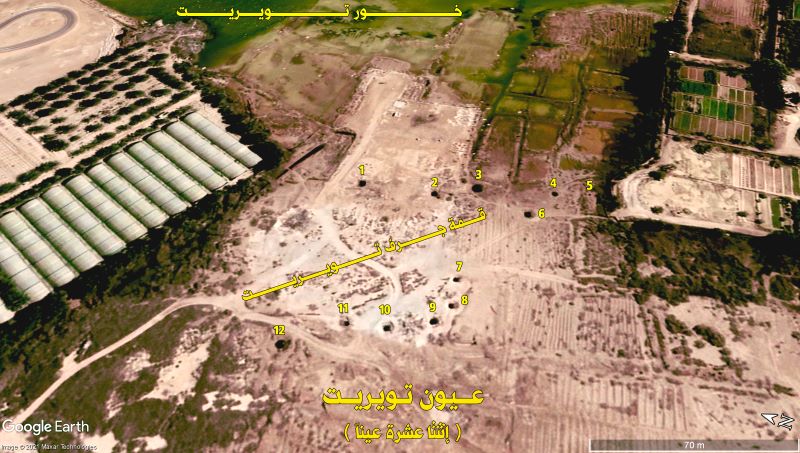

كُنّا نطلق على منابع العُيون في قريتنا اسم التنّور، وهو الاسم الذي يطلقه سكان القطيف على موضع خروج الماء من العُيون القديمة، وهو غالباً ما يكون رباعي الشكل متساوي الأضلاع، وعادة ما كنتُ أراه قبل ذلك، وهو في أسفل حوض العين – أيِّ عين – سواءً في قريتي القديح، أو في القرى الأخرى من الواحة الأم، ويكون أعلاه حوضٌ دائري – عادة – مطويٌّ أعلاه بالحجارة، أو غير مطوي، ولكنه يكون مغموراً بالماء، وأما هذا التنور، فإنه لا حوض له أصلاً، وكان الماء فيه قريباً من فوّهته؛ إلا أنه لم يكن يجري، ثم التفت يمنة ويُسرى، فرأيت بالقرب من هذا التنّور تنّوراً آخر، ثم تنوراً آخر، فتنوراً آخر، وهكذا حتى رأيت حينها عشرة تنانير، ولم أتمكن من رؤية اثنين منها لالتفاف القصباء عليهما.

لقد كان المنظر مذهلاً وصادماً لي حينها، فنعم كانت بعض العُيون في قريتي قريبة من بعضها، ولكن ليس بهذا القرب، وليس بهذه الهيئة والكثرة، ثم إنّ ما لفت نظري هو وجود مسطح مائي كبير وواسع يقع للشرق من هذه التنانير مباشرة، وعندما كنتُ أسير بقربها وألتقط بعض الصور لها فوجئت بالفلّاح المُسِنُّ الذي تحدثت عنه في أول حديثي هذا؛ كان قد رآني، وهو في بستانٍ له قريب من هذه الكواكب، فأثار فضوله وجود شخصٍ مثلي – على عكازين – في مثل هذا المكان النائي عن العُمران، فدفعه فضوله للمجيء نحوي، والقى التحية علي، فرددتها عليه، وأخذتُ أسأله عن هذه لتنانير، فقال لي نحن نسمّيها كواكب، وفي الآجام كثيرٌ مثلها، وأما هذه الكواكب فهي تُسمّى عُيون تويريت – وكانت أول مرّة أسمع فيها بهذا الاسم – وهي اثنتا عشرة عيناً – نطقها: “افْنَعْشَرْ عَيْنْ” – ثمّ صكَّ مسامعي بقوله: وهي العُيون التي انفجرت لما ضرب نبي الله موسى الجبل بعصاه؛ يعني بذلك قول الله تعالى:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ [ البقرة؛ آية:٦٠ ].

هذا ما قاله لي ذلك الرجل الطيب، وأنا أنقل قوله هذا من دون تعليق، ولستُ مضطراً إلى الاقتناع به؛ إلا أنني أحببت أن أدونه فقط عندما وقفتُ قبل بضعة شهور على هذه العُيون، وقد دُفن منها اثنان، والبقية في الطريق إلى ذلك .. فتذكرتُ المرّة الأولى التي وقفتُ عليها فيها، ولقائي بهذا الفلاح الطيّب، وما دار بيننا من حوار، وطرأ على بالي أيضاً ما يقوله المصريون عن (عيون موسى)، وأنه موضع صحراوي به واحة فيها اثنتا عشرة عيناً، ولكنّ تلك العيون لا تبلغ هذا العدد، وإنما هي مجرّد أربعة أو خمسة آبار لا عُيون، ثم إنها لا تنبع من جبل أو حتى حجر أو ربوة؛ بل إنها محفورة في أرض رملية، وفي مقابل رواية المصريين عن (عُيون موسى) توجد رواية أخرى ترى أن عيون موسى هي عيون مقنا أسفل خليج العقبة من أرض المملكة العربية السعودية، ولكنّ هذه العيون لا تبلغ هي الأخرى عدد (عُيون موسى).

هذا فضلاً عن وجود اختلاف في شخصية موسى الوارد في القرآن بين من قال إنه شخصية واحدة، وهو موسى بن عمران، وبين من قال إنّ موسى المذكور في قصة الرجل الصالح الخَضِر، هو غير موسى بن عمران نبيّ بني إسرائيل، وأنّ موسى الخَضِر اسمه: موسى بن ميشا، وإذ قد ذكرنا الخضر، فمن المعروف أنّ هذه الشخصية لها حضور ومقام بالقرب من أهمّ موقع لآثار دلمون في جزيرة تاروت؛ كما أنّ لهذه الشخصية مقامٌ آخر في جزيرة فيلكا بالكويت، وهو يقع أيضاً بالقرب من أهمّ موقع لآثار دلمون في هذه الجزيرة، وبمناسبة ذكر دلمون وآثارها، فإنّ ملحمة (إنكي وننحورساج) العائدة لحضارات بلاد ما بين النهرين تنصُّ على أنّ من حفر العُيون في منطقتنا (دلمون) – وعيون تويوريت منها – هم الدلمونيون بواسطة إله اللج إنكي أو إنزاك؛ كما يلاحظ الباحثون وجود شبهٍ كبير بين شخصية الخَضِر وبين البشري الخالد أوتو نبشتم الذي أنعمت عليه الآلهة في بابل بالخلود لإنقاذه الناس من الطوفان بالسفينة التي صنعها، وأسكنته في أرض الخلود؛ دلمون، وهو الذي قصده جلجامش فيما بعد ليعرف منه سرّ الخلود، وبعض الباحثين يرى أنّ جلجامش يشبه موسى، ولاسيما في قوّة البطش التي كانت لديهما، والتي مكنت جلجامش وصاحبه إنكيدو من صرع خومبابا كما مكنت موسى من قتل ذلك المصري الذي كان يضرب رجلاً من قومه، وكما أنّ جلجامش وإنكيدو قصدا دلمون ليلتقيا بالرجل الخالد أوتو نبشتم، فكذلك رحل موسى مع فتاه للقاء الرجل الخالد الخضر المقابل لأوتو نبشتم في ملحمة جلجامش.

وهذا أنا لا أقوله انتصاراً لقول الفلاح الآجامي الطيب، ولكن إذا كان ثمّة من يغضُّ الطرف عمّا يقوله المصريون من أنّ العُيون التي تُسمّى بـ(عيون موسى) الآن في بلادهم هي عُيون موسى التي انفجرت حين ضرب الحجر بعصاه، أو إذا كان يوجدُ أيضاً من يحتمل صحّة رواية أهل مَقنا عند خليج العقبة عن (عيون موسى) التي في بلدتهم، فإنّ رواية صاحبنا الآجامي أولى بذلك، فهي من وجهة النظر السردية أقوى إقناعاً من رواية المصريين والمقنيين، فـ(عيون تويريت) هي بالفعل اثنتا عشرة عيناً، وهي كانت تخرج من جرف أو ربوة صخرية إلى قبل حقبة اكتشاف النفط، وهذه العُيون تحدقُ بهذا الجرف، وإذا كانت هذه العُيون انفجرت بعصا موسى، فلم لا يكون موسى بن ميشا صاحب الخضر، وليس موسى بن عمران، وإذا كان لا بد من أن يكون موسى بن عمران، فالرواية التوراتية تقول إنّ بني إسرائيل مع نبيهم موسى عندما هربوا من فرعون وصلوا إلى واحة بريّة اسمها (قادش برنيع)، فبقوا فيها أربعين عاماً، واحتاجوا في بعض سنيّهم إلى الماء، فأمر يهوه موسى أن يحصل لهم على ماء من صخرة في هذه الواحة بالتحدث إليها؛ إلا أنّ موسى قامَ بدلاً من ذلك بضرب الصخرة بعصاه فانفجرت منها الاثنتا عشرة عيناً، وهو ما جعل يهوه يمنعه من دخول أرض الميعاد لمدة طويلة، ومنذ تلك اللحظة، وحتى يومنا هذا، فإنّ العلماء التوراتيين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد واحة (قادش برنيع) هذه أين تقع، والذي اتفقوا عليه فيها أنها تقع جنوبي أرض كنعان (الأردن وسوريا وفلسطين) فقط، وهو يعني أنها تقع في شبه الجزيرة العربية إنْ صحّ قولهم، وهنا يحقُّ لفلّاحنا اللاجامي أن يضرب على صدره، ويقول: قد قلتُ لكم ذلك من قبل…!

أحسنت على هذه الإشارة ولكن ياحبذا لو قرنت ذلك ببعض القرآئن التوراتية أو الدلائل التاريخية والشواهد الآثارية الدالة على هذه الفرضية لتكون بداية الخيط للباحثين والدارسين

احسنت و بارك الله فيك على هذا السرد الرائع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسنت وبوركت على مجهوداتك الطيبة وعن هذا المقال الشيق و يستحق القراءة بتمعن في قراءة التاريخ للأجيال القادمة

ملاحظة: ورد في النص أنّ الخضر يشبّه بأوتو نبشتم الرجل الخالد في ثقافة بلاد ما بين النهرين، وأحب أن أضيف أنّ الخضر يشبه بهذا الرجل في الخلود، وأما في إنقاذ البشر في السفينة، فقصته تشبه قصة نبي الله نوح.