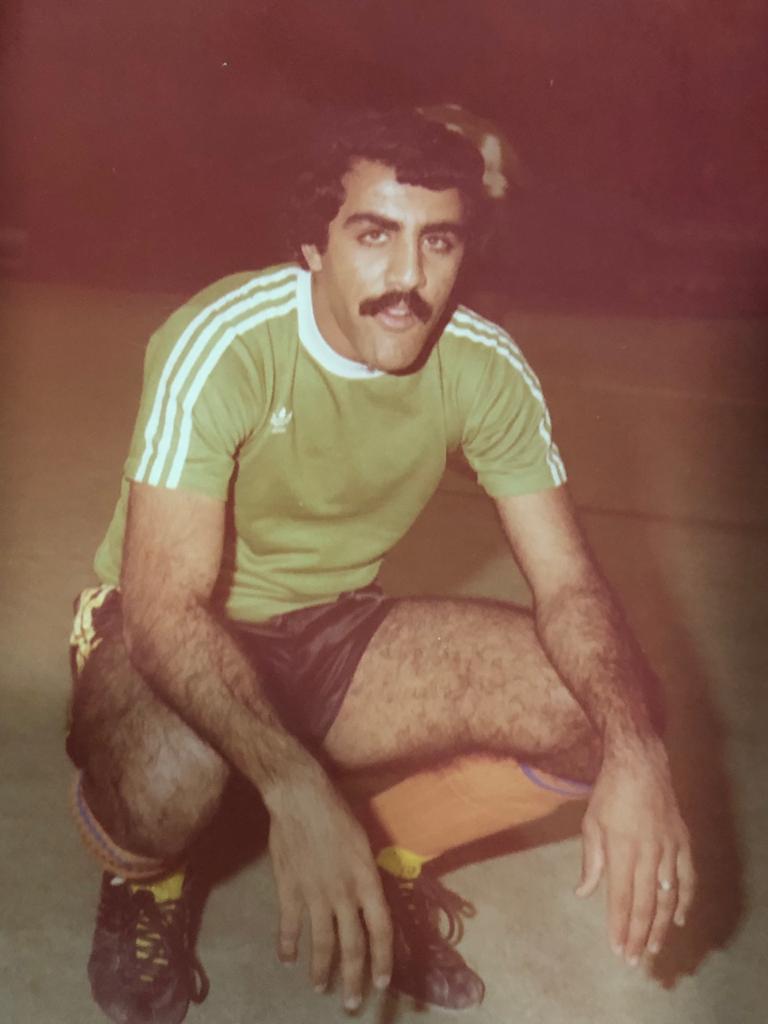

الأبيض حسن.. الأسئلة حبيسة ومعلقة بخيط الأيام

حسن دعبل

ربما كانت الفرصة الأخيرة بعد صمت السنين. هكذا بعد محاولات بين الكفاف والعفة، والتواضع، وافق حسن على سرد الحكاية بتخففٍ، وإن كنت أعرف دهاليزها.

دارت الأفكار بمخيلتي جانحة، قريباً وبعيداً، وبخيط السنوات التي انقضت غفلة، أمسكت بأول الخيط:

من البيت العود. والبيت العود لمن لا يعرفه، هو ذاك البيت الكبير الذي دوت فيه صرخة الوليد “حسين”، ولا حقاً حسن، تيمناً باسم الجد، أو “النوخذة” الذي شيّد هذا البيت وبناه على قِبلةٍ من شرق البحر، غافية تحت سقفه الأسْرة الكبيرة. ستنسل الحكاية، يحبوٍ كطفل للتو يتعلم المشي.

البيت يتوسطه فناء كبير، وعلى جنباته الأربع توزعت الدور، وفي جهةٍ من زاويته يكون “المِيْلسْ”، ومكان الجلوس للزائر والضيف وعابر السبيل. هكذا كانت الأسئلة تدور بي كفلكٍ في لجج الأيام البعيدة.

من هذا المكان سنستعيد الطفولة، واللعب، والبيت المفتوح بابُه الكبير.

سأستعيد مع “حسن” بساطة الحكي والسرد، حتى تفيض به الذاكرة والحنين، وأستعيد معه تلك السطوة من الموهبة التي نغفلها، وإن كنا نفاخر بها بين من يلاعبنا: فريق أولاد الأبيض.

تلك إشارة تُفرد لنا، وإن كان حسن هو المعني بنا، وبها. بعدها يتسيّد السردَ الطريقُ الصغير بين البيوت، وكيف قضينا بها ساعات الشمس الحارقة من صيف بيوتنا والبحر، حتى تجرنا الأقدام إلى منتهانا، البحر، لنقضي به اللعب لِما قبل الغروب.

الأسئلة تتقافز بي كدلوٍ قبل رميه في بئر الطفولة السعيدة. الأسئلة حاضرة مستبشرة، منتشية، وزاهية، سيقول مالم يُقل. وكنت أمنّي النفس بثقة حسن في البوح قبل سطوة النسيان.

سأتذكر معه أول يوم للتسجيل في النادي بغفلةٍ من الأب، خوف ووجل، وأول مباراة لعبها، متخطياً لِما يُعرف بالأشبال والناشئين. من هنا تكون الحكاية أكبر من البيت وخطواته الأولى، وأوسع من البحر الذي عشقناه وتعاشقنا به، وبملاعبه التي رسمناها بخطواتنا قبل أن يمحوها الماء.

يشعُّ اسم الفتى الذهبي بين الفرق كشُهُبٍ مارقةٍ في سماوات الملاعب. تصدح المدرجات بالحناجر، وترقص باسمه وتغني له، ومن معه من تلك الكوكبة التي شعّت، وتماهت وذابت بعشق أهلها والناس. تستفيض بي أيضاً ذكريات أحاول نسيانها أو تناستني أيضاً. نحن أصدقاء الطفولة، وفي النادي أسميناها طفولة المراهقة.

سأستفيض مع حسن حكاية الصعود بالنادي إلى مصاف الدرجة الأولى، وقبلها ما رسخ من كثرتها، أجمل المواقف والأهداف، ولحظاتٍ من صفاء “سنابس” التي لاذت بأيامها إلى النسيان. سنفضّ بكارة الليلة المعجزة، وساعتها الأخيرة قبل انبلاج الفجر، وتلك الليلة الموعودة لانتقاله إلى نادي الاتحاد، وما دار في العلن والخفاء، وسفره بين جدة والظهران، قبل أن يُغلق الباب بجريدة الخبر الصباحية، وتبقى الحكاية أمنية وغصة، لو فتحَ الباب لها لطار الفتى الأبيض جانحاً مجنحاً في ملاعب الكرة.

ذاك هو آخر السؤال في الحلق؛ مددته كخيط في الأفق البعيد. دبّ الكسل بالتأجيل من يومٍ لآخر، ولم نكن نعلم بضائقة الأيام وتقلباتها، حتى دبّ المرض بي مباغتاً، فذابت الأسئلة، لكنها بقيت قريبة وفيّة بحميميتها. فذكّرتُ حسن ـ يوماً وهو يزورني ـ بأن نكمل ما اتفقنا عليه بعد التشافي. ضحك، كعادته، متدثراً بقناعته وبساطته، وسطوة أخلاقه الآسرة.

يومها أدركتُ أنني أضعتُ الفرصة التي أتتني بغتة، وأن الأيام الماضية لا تُسترجع؛ لكن ما لم أحسبه من الأقدار المكتوبة على الجبين، هو أنني دخلت عليه ممدداً في سرير المستشفى صامتاً، لا يُطيل النظر إلى زائره، خجولاً حسيراً آسراً، كعادته المُثلى.

لحظتها ذابت الأسئلة في ظلمات الحسرة، وذاب السؤال في الصمت الحبيس.